Auf dieser Seite sammeln wir Fragen (und natürlich auch Antworten!) zum Thema „Cultus Deorum Romanorum “ bzw. „Religio Romana„. Diese FAQ-Sammlung soll insbesondere Anfängern, die den Wunsch verspüren, die vorchristliche römisch-polytheistische Religion zu praktizieren, bei ihren ersten Schritten helfen.

Wenn Ihr Fragen habt, die hier noch nicht aufgeführt sind, könnt Ihr sie gerne unten als Kommentar hinterlassen!

Übersicht

- Was ist der „Cultus Deorum Romanorum“?

- Was ist der Unterschied zwischen „Cultus Deorum Romanorum“ und „Religio Romana“ oder was ist die richtige Bezeichnung für diese Religion?

- Ich finde die römischen Götter und Göttinnen ansprechend, möchte sie aber auf meine eigene Weise verehren und nicht nach engen festgelegten Vorschriften und Ritualen. Geht das auch?

- Glauben Römer nur an „römische“ Götter? Was ist mit all den anderen Göttern dieser Welt?

- Ich möchte mich gerne dem Cultus Deorum Romanorum anschließen. Was muß ich tun, muß ich irgendwo eintreten oder unterschreiben oder gibt es ein Aufnahmeritual?

- Gibt es eine Art „Bibel“ oder andere heilige Schrift, in der die Grundsätze und Regeln der Religion und der Lebensführung zusammengefaßt sind? Was muß ich vorher wissen, bevor ich loslegen kann?

- Wenn es keine „Heilige Schrift“ oder niedergeschriebene religiöse Dogmen gibt, kann dann jeder glauben, was er will?

- Wie ist es mit der Rolle der Frau im Cultus?

- Was ist mit anderen gesellschaftlichen Themen, wie Sklaverei oder Diktatur?

- Ich will Cultor werden. Wie fange ich an zu praktizieren?

- Muß ich Latein können, um den Cultus zu praktizieren?

- Werden noch andere Sprachkenntnisse empfohlen?

- Warum ist dieser Blog auf Deutsch? Würde er auf Englisch nicht viel mehr Interessierte erreichen?

- Wo finde ich andere Praktizierende, mit denen ich mich austauschen kann?

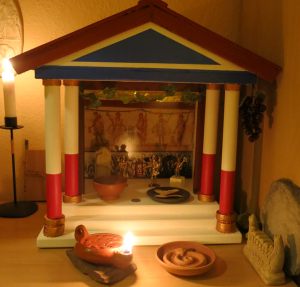

- Wie baue ich mir ein Lararium oder Hausschrein?

- Finde ich irgendwo Rituale für Einsteiger, mit denen ich anfangen kann?

- Welche Feiertage muß ich beachten?

- Sind all diese Rituale authentisch und uralte originale Überlieferungen aus dem Alten Rom?

Was ist der „Cultus Deorum Romanorum“?

Unseren ausführlichen Einführungsartikel zum Thema findet Ihr hier. Diese Einführung solltet Ihr unbedingt als erstes lesen, da einige der hier auftauchenden Begriffe dort erklärt werden.

Was ist der Unterschied zwischen „Cultus Deorum Romanorum“ und „Religio Romana“ oder wie ist die richtige Bezeichnung für diese Religion?

Es gibt keinen Unterschied, beide Begriffe werden synonym verwendet.

Praktizierende nennen sich „Cultores„, Einzahl: Cultor (oder, wer lateinisch besonders exakt sein möchte, die weibliche Form ist „Cultrix„). Aus praktischen Gründen sprechen wir in unserem Blog in der Regel vom „Cultor“ oder der neutralen Mehrzahl „Cultores„, meinen damit aber natürlich Angehörige beider Geschlechter.

Durchführung eines Rituals zur Eröffnung einer römischen Veranstaltung, um die Gunst der Götter zu erbeten (Haltern, 2014)

Im modernen Sprachgebrauch existiert auch die Bezeichnung „Römisches Heidentum„, jedoch haben die Römer selbst das Wort „Heidentum“ niemals für die Beschreibung ihrer eigenen Religion verwendet, weswegen wir diesen (z.T. negativ belegten) Begriff vermeiden.

Ein römischer Begriff, den man in der Antike für die Beschreibung seiner eigenen Religion verwendete, ist „Cultus“ (u.a. belegt durch Cicero). Hierbei umfaßt „Cultus“ jedoch deutlich mehr als das heutige Wort „Kult“, es beinhaltet Aspekte wie „kultivieren“, „Kultur“, „nähren“ und beschreibt das sich gegenseitig nährende und fördernde, ausgeglichene und gesunde Verhältnis, das zwischen Menschen und Göttern herrscht.

Der Zusatz „Deorum Romanorum“ stammt aus moderner Zeit (denn natürlich hatten die Römer es nicht nötig, zu betonen, daß ihr Cultus „römisch“ war). Es wird vom modernen Cultor hinzugefügt, um zu spezifizieren, welchem rekonstruktionistischen heidnischen Weg man folgt – denn unter den heidnisch-rekonstruktionistischen Bewegungen gibt es noch weitere die sich auf antike Kulte rückbesinnen, zum Beispiel den Hellenistischen Cultus, d.h. die Rekonstruktion der Religion des antiken Griechenland, von denen sich der römische Cultor abgrenzen möchte, da sich die Kulte in Glaubensvorstellungen und Praxis voneinander unterscheiden und auf keinen Fall „in einen Topf“ geworfen werden sollten.

Ich finde die römischen Götter und Göttinnen ansprechend, möchte sie aber auf meine eigene Weise verehren und nicht nach engen festgelegten Vorschriften und Ritualen. Geht das auch?

Der Cultus Deorum Romanorum wird stets innerhalb eines größeren, umfassenden römischen Kontextes praktiziert, so daß neben den Göttern auch die römische Kultur, Philosophie, Werte und Vorstellungen eine wichtige Rolle spielen.

Eine bloße Verehrung der römischen Götter, losgelöst aus diesem Kontext und ohne Beachtung der notwendigen Hintergründe und vor allem der extrem wichtigen Form, entspricht nicht der Richtung des Rekonstruktionismus, zu denen der Cultus Deorum Romanorum zählt, sondern wird in synkretistischen-eklektischen Glaubensgemeinschaften praktiziert.

Wer sich nur von den Göttern angesprochen fühlt, aber mit dem dazugehörigen rekonstruktionistischen Ansatz nichts anfangen kann, wird sicherlich bei neuheidnischen Gruppen wie Wicca oder im Reclaiming glücklicher, da er hier alle Möglichkeiten hat, sich mit diesen Göttern zu befassen und sie auf individuelle Weise zu verehren und mit ihnen zu arbeiten, aber dies ohne den römisch-kulturellen Rahmen und die vorgeschriebene Kultpraxis tun kann. Mit dem Cultus Deorum Romanorum jedoch werdet Ihr in dem Fall sicher nicht glücklich! Hexengruppen vor Ort, in Camps oder Workshops helfen hier gerne weiter.

Der Cultus Deorum Romanorum ist, wie andere rekonstruktionistische Gruppen, strikt von neuheidnischen, synkretistischen Glaubensgemeinschaften zu trennen, da er einen grundlegend anderen Ansatz verfolgt und mit diesen deswegen in der Kultpraxis auch nicht kompatibel ist.

Glauben Römer nur an „römische“ Götter? Was ist mit all den anderen Göttern aus aller Welt?

Nein, Römer haben niemals geglaubt oder behauptet, daß die Götter ihres Pantheons die einzig existierenden Götter wären. Ganz im Gegenteil haben sie niemals die Existenz anderer Götter ausgeschlossen. Sie glaubten nicht einmal, daß ihnen alle Götter ihrer eigenen Götterwelt überhaupt bekannt waren und schlossen nicht aus, daß es darunter auch Gottheiten gab, von denen niemand Namen, Geschlecht oder Funktion kannte.

Die römische Götterwelt beinhaltete neben ur-römischen Göttern ohne außer-römische Entsprechung schon von Anbeginn an auch Götter früherer Kulturen, die zum Beispiel von den Etruskern und Sabinern übernommen wurden. Auch fanden im Zuge der allgemeinen Bewunderung von griechischer Kultur auch viele griechische Götter Einzug in den römischen Pantheon. Zwar wurden viele dieser Götter schnell romanisiert, umbenannt, von ihrer Mythologie entkleidet und ihnen andere Zuständigkeitsbereiche zugesprochen, aber dennoch sorgten sie von Anfang an für eine Bereicherung der römischen Götter- und Glaubenswelt, die ansonsten in erster Linie von animistisch-gestaltlosen Elementen, den Numina, und einer reichen Geisterwelt mit einem sehr spezifischen Ahnenkult geprägt war. Römische Gottheiten, adoptierte Gottheiten und die Geisterwelt existieren gleichberechtigt nebeneinander und stellen für den Römer keinerlei Problem oder Widerspruch dar.

Die Götter fremder Völker waren sogar gefürchtet, da man davon ausging, daß sie ihre Völker natürlich beschützen und etwa in der Schlacht unterstützten. Man glaubte auch, daß einheimische Götter in ihrem eigenen Land natürlich besonders mächtig waren und viel Einfluß hatten, mehr vielleicht sogar als die römischen Götter selbst. Belagerte man also Städte oder zog man in Feldschlachten gegen fremde Völker, war das Ritual der „Evocatio“ („Herausrufen“) üblich. Dabei beschwor man am Vorabend der Schlacht die fremden Götter und „bestach“ sie mit dem Versprechen, ihnen schöne Tempel zu bauen und sie zu verehren und ihnen zu opfern, wenn sie die Seiten wechselten und zu den Römern überliefern. Waren die Römer siegreich in der Schlacht (was aufgrund ihrer überlegenen Armeen häufig der Fall war), so galt das als Zeichen, daß die fremden Götter ihr Volk verlassen und zu den Römern übergelaufen waren. Da Römer sehr darauf bestrebt waren, Verträge mit den Göttern einzuhalten, wurde ihnen anschließend entsprechend der versprochene Tempel gebaut und fortan waren sie Teil des römischen Kultgeschehens und ihnen wurden Opfer gebracht. Einige dieser „auswärtigen“, übergelaufenen Götter erlangten später große Popularität im Reich.

Daß fremde Götter über fremde Völker wachten, war für den Römer eine ganz normale Vorstellung – nur hatte er den Vorteil, daß er die Mittel und Wege kannte, diese Götter auch in seine eigene Religion einzubinden und zu „romanisieren“. Diesen Vorgang nennt man „Interpretatio Romana.“

War ein solcher Gott romanisiert oder wurde erkannt, daß er nur ein Aspekt eines bereits bekannten römischen Gottes war (wie der keltische Lenus-Mars der Treverer oder Mercurius als Personifikation des gallischen Teutates oder des germanischen Wotan), wurde er selbstverständlich Teil des religiösen Kultgeschehens und von romanisierten Bewohnern der neuen Provinzen auch auf friedlichem Weg in die römische Glaubenswelt eingebracht. Selbst exotische Kulte wie der persische Mithraskult, der ekstatische Bacchus-Kult oder die ägyptische Isis wurden von den Römern problemlos in ihren eigenen Kult übernommen, auch wenn die Verehrungspraxis sicher nicht der Praxis in Persien oder Ägypten entsprach, sondern einen römischen Stempel trug.

So war in unserer Region – in den römischen Provinzen westlich des Rheins – der Gallo-Römische Cultus, die Mischform aus einheimischen keltischen Vorstellungen und der römischen Religion, die hier praktizierte Variante der Religio Romana. Zahlreiche einheimische Gottheiten, wie Epona, Sirona, Grannus, Intarabus, Rosmerta oder Lenus, fanden auf diese Weise Einzug in den römischen Pantheon. Die hier überall anzutreffende spezielle Form der Tempel als „Umgangstempel“ (die es nur nördlich der Alpen im Raum Gallien bis Britannien gibt), trug dem keltischen Kultverständnis Rechnung. So entwickelten sich in den unterschiedlichen Provinzen auf ganz natürliche Weise Sonderformen des Cultus, die lokale Vorstellungen und Gottheiten in einen römischen Kontext brachten und miteinander verschmolzen, was wiederum die Romanisierung der hier lebenden Einheimischen erleichterte.

Barbarische Götter zu verehren, die nicht Teil des Cultus waren, sondern im Gegenteil zu fremden, verfeindeten Völkern gehörten, wäre einem Römer hingegen nicht in den Sinn gekommen. Das bedeutete aber nicht, daß er deren Existenz verneinte, sie waren nur nicht Teil seiner Religion und seiner Kultpraxis.

Ansonsten war das Römische Reich extrem tolerant und im Prinzip konnte jeder die Götter verehren, die er wollte – so lange er daneben den Staatskult akzeptierte. Lokale Götter in den Gebieten, in denen man wohnte, wurden gerne integriert und wenn Auxiliartruppen, die in der römischen Armee dienten, ihre einheimischen Götter weiterhin verehrten, war das ebenfalls kein Problem. Das führte zu solchen Phänomenen wie der germanischen Göttin Germangabis, die von germanischen Hilfstruppen nach Britannien importiert wurde oder lokalen Kombinationen wie Apollo-Grannus oder Mercurius-Gebrinius, der ausschließlich aus Bonn bekannt ist.

Ich möchte mich gerne dem Cultus Deorum Romanorum anschließen. Was muß ich tun, muß ich irgendwo eintreten oder unterschreiben oder gibt es ein Aufnahmeritual?

Wer den Wunsch verspürt, auf den Spuren seiner Ahnen zu wandeln und den polytheistisch-römischen Cultus zu praktizieren, kann sofort damit beginnen. Natürlich gibt es Gruppen, Organisationen und Zusammenschlüsse praktizierender Cultores, aber sich diesen anzuschließen, ist keine Voraussetzung, um ein Cultor zu werden.

Wer dem Cultus Deorum Romanorum folgen möchte, tut das am besten, indem er einfach beginnt.

Gibt es eine Art „Bibel“ oder andere heilige Schrift, in der die Grundsätze und Regeln der Religion und der Lebensführung zusammengefaßt sind? Was muß ich vorher wissen, bevor ich loslegen kann?

Der Cultus ist eine Religion der Orthopraxie („rechtes Handeln“), nicht der Orthodoxie („rechte Lehre“), das heißt, Handeln und praktische Durchführung sind wichtiger als theologische Theorien und Gedankengebäude und man muß sich, anders als bei den großen Weltreligionen, nicht erst in eine komplizierte und komplexe Theologie einarbeiten, bevor man „auch“ praktische Aspekte nutzen kann.

Die Kultpraxis steht bei den Römern immer im Vordergrund und es gibt keine dahinterstehende einheitliche, dogmatische Theologie. Gottesvorstellungen und -erklärungen standen nie im Zentrum des Interesses des durchschnittlichen Römers, auch wenn es natürlich – für denjenigen Cultor, der sich auch dafür interessiert – zahlreiche Schriften antiker Schriftsteller und Philosophen gibt, die sich damit ausgiebig auseinandersetzen. Weiterführende Informationen finden sich in unserer Rubrik „Stoa„. Empfehlenswert sind in diesem Zusammenhang auch die Briefe des Cicero an seinen Sohn Marcus in der Sammlung „De Officiis„, die weitreichende Ausführungen zur rechten Lebensführung auf der Grundlage der stoischen Grundsätze und Weltsicht enthält.

Eine einheitliche „Bibel“ oder ein anderer „inspirierter“ Text existiert nicht. Eine angemessene Lebensführung wird nicht durch religiöse Dogmen vorgegeben („du sollst nicht…“), sondern durch die gesellschaftlichen Normen und Werte aus Kultur und Philosophie.

Wichtig ist, sich darüber klar zu sein, daß trotzdem einige Vorarbeit geleistet werden muß, die einem aber niemand abnehmen kann, denn ohne Grundwissen zum römischen Kontext kann kein Bezug zum rekonstruktionistischen Ansatz der heute praktizierten Religio Romana hergestellt werden.

Da dieser Ansatz bestrebt ist, die Religion unserer Vorfahren in möglichst authentischer und originalgetreuer Weise wiederzubeleben, ist Quellenstudium unbedingte Voraussetzung.

Da der römische Kontext fundamentaler Bestandteil der praktischen Ausübung der Religion ist, ist es zudem notwendig, sich auch darüber hinaus mit dem Thema zu befassen, sei es mit der Geschichte des Römischen Reichs, Philosophie oder einfachen Aspekten des täglichen Alltagslebens. Zum Glück waren die Römer sehr schreibfreudig und haben uns viele detaillierte Aufzeichnungen hinterlassen. Wir sammeln in unserer Rubrik „Ad Fontes“ Büchertipps und sogar Links zu kostenlosen ebooks (viele Klassiker wie Cicero, Varro oder Cato gibt es zum kostenlosen Download, was den Einstieg erleichtert).

Daneben helfen Museumsbesuche, Reisen zu antiken Stätten und Tempeln und das Besuchen von Römerfesten, zum Beispiel den Römertagen in der Villa Borg, wo es viele praktische Tipps und Hintergrundinformationen gibt, sowie die Möglichkeit, sich mit einem Grundstock an Gegenständen für die Kultpraxis einzudecken. Lesen, lesen, lesen ist aber auf jeden Fall der beste Rat!

Ansonsten gilt: Legt einfach los! Tipps für Anfänger, wie man die ersten praktischen Schritte als Cultor macht, findet Ihr hier in unserem Blog.

Wenn es keine „Heilige Schrift“ oder niedergeschriebene religiöse Dogmen gibt, kann dann jeder glauben, was er will?

Sehr populär bei einheimischen Kelten und Germanen sowie Römern, Legionären wie Zivilisten in der Eifel: Die Matronen. (Nettersheim / Eifel, September 2011)

Das Römische Reich war ein Vielvölkerstaat und auch die Glaubenspraxis seiner Bürger in den verschiedenen Provinzen hatten starke regionale Färbungen. Es wurden auch spezielle Kulte innerhalb der Religio Romana praktiziert (z.B. Isiskult, Mithraskult oder Mater Magna-Kult, die allesamt Einweihungs- und Mysterienkulte waren).

Auch gab es lokale Unterschiede, so hatte in Gallien der Cultus andere Ausprägungen und Schwerpunkte als in Nordafrika, indem jeweils lokale, in die römische Götterwelt „eingemeindete“ Gottheiten bevorzugt wurden, die vor Ort eine große Bedeutung hatten, überregional aber kaum bekannt waren. Die römische Religion ist in dieser Hinsicht sehr flexibel und aufnahmefähig.

Das bedeutet aber nicht, daß jeder machte und glaubte, was er wollte. Tatsächlich waren alle Anhänger der römischen Religion durch einen reichen Schatz an historisch gewachsenen Glaubensgrundsätzen, Vorstellungen und Konzepten verbunden, die sich – unabhängig davon, welcher Gottheit nun der individuelle Schwerpunkt innerhalb der Region oder sogar der Familie eingeräumt wurde – im ganzen Reich nicht voneinander unterschieden.

Die grundsätzlichen Vorstellungen über die Götterwelt, den Aufbau unserer Welt und die Beziehungen zwischen Menschen und Göttern waren einheitlich. Auch wenn die Kultpraxis in einigen Regionen kulturelle Färbungen annehmen mochte, so teilte man doch die grundsätzlichen Glaubensvorstellungen, die dem Cultus zugrunde lagen.

Diese Mischung sorgte dafür, daß der Cultus über die Jahrhunderte, in denen das Römische Reich existierte, flexibel und gleichzeitig verbindend genug war, um sich dem steten Wandel in der römischen Gesellschaft anzupassen und die Entwicklungen mitzumachen – bis auf das Christentum, das von seinen Glaubensvorstellungen und Grundsätzen so im Widerspruch mit den römisch-heidnischen Vorstellungen stand, daß es nicht mehr integriert werden konnte (und sich auch nicht integrieren lassen wollte).

Auch heutzutage unterscheidet sich die Kultpraxis innerhalb des Cultus Deorum Romanorum genauso, wie sie es schon zur römischen Zeit tat – ein Cultor in Germanien mag zum Beispiel die regional bedeutenden Matronen in den Fokus seiner Kultpraxis rücken, während andere Cultores sich eher an den „Großen 12“ (Dei Consentes) orientieren, oder sich an romanisierte, ehemals keltische Gottheiten wenden, die in ihrer Region besonders verbreitet waren. Auch eine besondere Beziehung zu afrikanischen (wie ägyptischen) Gottheiten mag vorliegen und zu einem entsprechenden Schwerpunkt in der Kultpraxis werden, natürlich in einer romanisierten Form, wie es schon zu antiker Zeit üblich war.

Die Religio Romana ist nach wie vor eine organische, lebendige Praxis und kein angestaubtes, erstarrtes Museumsstück mit Mummenschanz aus der Antike, auch wenn man bestrebt ist, ihn nach den originalen Grundsätzen, Regeln und in der authentischen Form zu praktizieren.

Es herrscht auch heute – wie damals – ein einheitlicher Konsens unter den Anhängern der Religio Romana über grundsätzliche Glaubensfragen:

- Götter existieren und sind dem Menschen gegenüber grundsätzlich wohlwollend eingestellt.

- Menschen und Götter sind auf eine natürliche und wechselseitige Weise miteinander verbunden.

- Die Beziehung zwischen Menschen und Göttern verlangt nach Handlung und Aktion durch den Menschen.

- Die vorgeschriebenen Rituale werden als Voraussetzung für die Hilfe und Unterstützung durch die Götter angesehen, die auch von diesen als Gegenleistung erwartet werden.

- Götter sind in der Lage, ihren Willen dem Menschen mitzuteilen. Dies geschieht im Cultus in erster Linie durch Zeichen.

- Religio (die zuvor aufgeführten Vorstellungen) und Pietas (die Anwendung der Religio in der Praxis in einer ernsthaften Weise und auch die weitergehende Erfüllung seiner Pflichten) sind die Grundpfeiler des Cultus Deorum Romanorum und Grundlage des täglichen Lebens eines Cultors.

- Superstitio wird abgelehnt und vermieden. Das umfaßt sowohl einerseits die Vorstellung, daß Götter rachsüchtig oder eifersüchtig sind oder das Konzept eines „strafenden“ Gottes, den man durch besonders devotes und unterwürfiges Verhalten mild stimmen muß. Andererseits umfaßt Superstitio auch das Verlangen sowie alle (insbesondere magische) Praktiken, die darauf abzielen, sich göttliches Wissen, göttliche Macht oder Kraft anzueignen (die dem Menschen nicht zusteht, außer, sie wird von den Göttern selbst gewährt. Schon gar nicht soll er versuchen, sie sich aus eigener Kraft mit magischen Mitteln selbst zu verschaffen).

So herrschen innerhalb des Cultus Deorum Romanorum einerseits einheitliche und allgemeingültige Glaubens- und Wertvorstellungen, in der Kultpraxis gibt es jedoch viele Ausprägungen und Spezialisierungen, die dennoch allesamt innerhalb des weitläufigen römischen Kontext stehen.

Daneben gibt es grundsätzliche Kulthandlungen, die universell sind und von jedem Cultor eingehalten werden (u.a. weil sie Teil des Vertrages mit den Göttern sind) oder die nahezu jeder praktiziert (wie den Larenkult). Jeder kann jedoch zusätzlich lokale oder persönliche Schwerpunkte setzen, sich persönlich mit philosophischen Fragen beschäftigen, oder einer Gottheit den Vorzug vor einer anderen geben, weil zu dieser ein besonderer Bezug besteht wegen persönlicher Anliegen, Beruf oder Interessen.

Wie ist es mit der Rolle der Frau im Cultus?

Die römische Gesellschaft war – wie viele vor-industrielle, hochentwickelte Kulturen (z.B. auch die Griechische) – streng hierarchisch-patriarchalisch organisiert. Das war aber weniger ein Phänomen der Religion, als eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung.

Genauso hatten die wenigen Eliten, die Geld, Stand und Ansehen hatten, die Macht über die breite Bevölkerung, und es herrschten starke (wenn auch in gewissem Umfang durchlässige) Rang- und Standesgrenzen. Mit Geld und Einfluß war nahezu alles zu erreichen, bis hin zu den höchsten Staatsämtern. Nicht zuletzt bestand zeitweise ein Drittel der Bevölkerung Roms aus Sklaven (Sklaverei war im übrigen kein römisches Phänomen, sondern weit verbreitet. So wurde sie unter anderem auch von Kelten, Ägyptern oder Wikingern praktiziert und existierte in „westlichen“ Kulturen bis weit in die Neuzeit). Trotzdem hatten zumindest frei geborene Frauen, besonders jene aus einflußreichen Familien, im antiken Rom mehr Möglichkeiten und oft auch Einfluss als jene in anderen Kulturen. Im Gegensatz etwa zur griechischen Gesellschaft, nahmen Frauen im antiken Rom am öffentlichen – allerdings nicht am politischen – Leben durchaus Teil und z.B. die Ehefrauen oder Mütter von römischen Kaisern machten oft einen enormen Einfluss hinter den offiziellen politischen Kulissen geltend.

Als Rekonstruktionisten versuchen wir nicht, diese strikte, durch Geld und Macht dominierte vor-industrielle Gesellschaftsordnung wiederherzustellen, das ist gar nicht unser Anspruch (oder Bestreben!). Wir sind Realisten, wir leben hier und heute und das gerne! Uns geht es nicht um die Veränderung der Gesellschaft, sondern darum, römische philosophische oder religiöse Konzepte, die wir als wertvoll betrachten, in die heutige Zeit und Gesellschaft zu übertragen und als praktischen Weg wieder lebbar zu machen.

Die römische Frau, die vom politischen Leben ausgeschlossen war und keinen Anteil an den officia (öffentliche Rechte oder Aufgaben) hatte, spielte hingegen im römischen Cultus durchaus eine Rolle, auch in wichtigen religiösen Funktionen und Ämtern.

Einige Kulte (z.B. Isiskult, Kybele oder Diana) waren sogar von Frauen dominiert. Andere Kulte, wie der Mithraskult, waren Männern vorbehalten. In einigen Kulten, wie dem ekstatischen Bacchuskult, waren Standes- und Geschlechtergrenzen aufgehoben, was zum zeitweiligen Verbot dieses Kultes führte, da es der grundlegenden Ordnung der Gesellschaft widersprach. Wiederum andere religiöse Bewegungen (wie der Kult der Lares Compitales) verlangten explizit Sklaven oder Freigelassene in religiösen Ämtern. Generell waren Gottheiten für beide Geschlechter gleichermaßen zuständig und man wandte sich an die Gottheit, an die man ein Anliegen hatte, unabhängig von Geschlecht oder gesellschaftlichem Stand. Unterschiede in den Glaubensvorstellungen von Männern und Frauen gab es keine, genauso wenig, wie heute männliche und weibliche Buddhisten oder Christen etwas Unterschiedliches glauben.

Im heutigen Cultus Deorum, der innerhalb der modernen westlichen Gesellschaft praktiziert wird, in der es weder Sklaven noch Stände gibt, sind Männer und Frauen gleichberechtigt und jeder kann – abhängig natürlich von seiner Qualifikation und Erfahrung – religiöse Ämter und Rollen übernehmen oder Rituale durchführen. Lediglich in den Kultbereichen mancher Gottheiten, die ein bestimmtes Geschlecht vorschreiben, wird dies auch heute befolgt, zum Beispiel sind Vestalinnen auch heute Frauen (sie werden bei Versagen allerdings nicht mehr lebendig begraben ;-)).

Wir sind so zeitgemäß und modern, wie die Gesellschaften, in denen wir leben. Auch bei den Römern wären nach 2000 Jahren die Uhren nicht stehengeblieben und eine Rekonstruktion archaischer Gesellschaftsstrukturen, die Produkte ihrer Zeit waren und in ihrer Zeit funktionierten, ist in unseren Augen in der heutigen Zeit in keiner Religion, keiner Glaubensgemeinschaft und keiner anderen religiösen oder politischen Gruppe zielführend und sinnvoll.

Was ist mit anderen gesellschaftlichen Themen der damaligen Zeit, wie z.B. der Sklaverei oder der Diktatur?

Ein Mißverständnis, mit dem man als Recon immer wieder konfrontiert wird, ist, daß man anstrebt, eine antike Gesellschaftsordnung wiederherzustellen und die komplette Lebensweise übernehmen zu wollen. Das ist nicht der Fall. Auch wir wollen die Uhr nicht zurückdrehen, sondern alle Recons, die wir kennen, wissen die Errungenschaften der Moderne durchaus zu schätzen und wollen sie auch nicht missen, vom Internet über das Auto, vom Humanismus bis zu den Menschenrechten. Niemand will ernsthaft die Sklaverei oder vor-industrielle, feudale oder diktatorische Gesellschaftssysteme einführen, die von einer reichen, autoritären Elite dominiert werden.

WAS wir tun, ist, die antiken Religionen unserer Ahnen für unsere Zeit lebbar machen zu wollen, das strikt quellenbasiert und mit wissenschaftlichen Methoden, um so viele authentische Informationen wie möglich darüber zusammenzustellen, wie in unseren Breiten vor 2000 Jahren die heidnische, gallo-römische Religion praktiziert wurde. Dabei wird das, was herausgefunden wird, nicht kritiklos übernommen, sondern es ist stetiger und sehr lebendiger Prozess, der innerhalb einer Recon-Gemeinschaft auch rege diskutiert wird, wie antike Glaubensvorstellungen und religiöse Praktiken so authentisch wie möglich übertragen, aber gleichzeitig in unsere Zeit gebracht werden können und wie man möglich sinnig und ohne allzuviel Spekulation, sondern so nahe wie möglich Überlieferungslücken auffüllt. Das nur vorweg, da einem als Recon oft unterstellt wird, man „will so leben wie vor 2000 Jahren“.

So, nun aber zur Frage, wie man heute mit solchen Punkten umgeht, die wir anhand eines praktischen Beispiels beantworten: Tempelsklaven.

Tempelsklaven waren in der römischen Antike (wie Sklaven allgemein) nicht wegzudenken und eine fundamentale Säule, die dafür sorgte, daß im religiösen Betrieb alles „rund lief“. Sie waren für alltägliche Aufgaben, vom Saubermachen, dem Entfernen oder Drapieren der Opfergaben, der Verwaltung, dem Empfang von Pilgern und Gästen, Assistenz im Ritual, z.B. durch Handreichungen der Kultgegenstände, Waschung, Halten der Schriftrolle, den Heilanwendungen in Heil-Heiligtümern zuständig. Ebenfalls fundamental wichtig waren die Sakraltibicen, die Tempelmusiker, da nahezu jedes Ritual (zumindest in der Sacra Publica, gerne aber auch im Privatkult, der Sacra Privata) von einer Tibia begleitet wurde. Dies basiert auf der fundamentalen Annahme, daß Götter sich im Ritual durch Zeichen mitteilen und dient dazu, unerwünschte akustische Zeichen zu übertönen. Verspielte sich der Tibicen (oder versprach sich der Leiter des Rituals), mußte das Ritual komplett von vorne begonnen werden.

Selbstverständlich haben wir heute keine Tempelsklaven mehr. Wir sagen aber nicht: „Oh, ich brauche einen Tempelsklaven für dieses Ritual, schade, dann kann ich es wohl nicht durchführen!“. Stattdessen nehmen wir die Tatsache, daß Tempelsklaven viele wichtige Rollen im Ritual übernahmen, zur Kenntnis und lernen aus den Rollen, die sie spielten, viel über den generellen Ablauf eines Rituals, über die Handgriffe, über die Beteiligten. So sind sie eine sehr wichtige Quelle. Neben Reliefs auf Weihesteinen, die Handreichungen eines Sklaven zeigen und uns praktische Informationen über Handhaltungen, Gegenstände und Aufstellung geben und Original-Textquellen, gibt es auch sehr gute wissenschaftliche Arbeiten, die sich spezifisch mit diesem Thema befassen, z.B. „Tempelsklaverei in Kleinasien. Ein Beitrag zum Tempeldienst in hellenistischer und römischer Zeit„, eine Doktorarbeit von der Universität Trier aus dem Jahr 2007.

Der moderne römische Recon studiert derartige Quellen, die eine wahre Fundgrube zum Ablauf römischer Rituale sind, und überlegt dann nicht, wo er schnell einen Sklaven findet, sondern er freut sich, daß er aufgrund der guten Quellenlage in der glücklichen Lage ist, heute zu wissen, wer wann wie und womit an einem Ritual beteiligt war – und überlegt dann, wie die Rollen, die seinerzeit von Sklaven übernommen wurden, in der heutigen Zeit verteilt werden können (natürlich an Freiwillige). Unsere Autorin Corvina zum Beispiel spielt eine authentische Replik der Tibia, das römische Doppelrohrblattinstrument und beschäftigt mit dadurch experimentalarchäologisch mit der römischen Sakralmusik und der Rolle der Sakraltibicen im Tempel.

Dadurch führt eins zum anderen, theoretisches Wissen wird an die moderne Zeit praktisch angepasst, ohne es allzu sehr zu verbiegen, aber mit Konzessionen an unsere moderne Lebensweise, und ohne Vermischungen mit der Fantasie und neuheidnischen Klischees, die bei den Römern vor allem aus der Renaissance und der Romantik stammen. Was mit Quellen belegbar ist, wird gekennzeichnet, was rekonstruiert wurde, wird ebenfalls gekennzeichnet, wobei bei vielen wichtigen Themen (wie großen Ritualen) gemeinsam entwickelt und diskutiert wird.

Ich will Cultor werden. Wie fange ich an zu praktizieren?

Der erste und beste Schritt, mit der Kultpraxis zu beginnen, ist es, sich ein Lararium einzurichten. Unsere Anleitung für Einsteiger zum Bau eines Larariums findet Ihr hier.

Es ist am Anfang nicht nötig, gleich mit Kultpraktiken für alle möglichen Götter zu beginnen. Man muß nicht sofort Jupiter, Saturn, Neptun, Apollo, Mercurius und Venus gleichzeitig huldigen und opfern (im übrigen muß man das auch später nicht tun..!).

Tatsächlich möchten wir Einsteigern davon abzuraten, sich zu verzetteln. Die Kultpraxis ist recht kompliziert und aufwändig und je mehr Götter man in seine Praxis integriert, um so aufwändiger, zeitraubender und komplizierter wird sie. Deshalb ist auch davon abzusehen, an seinem ersten Altar direkt Kultbilder für alle möglichen Götter aufzustellen, denn ein Gott, der in einem Schrein oder Altar verehrt wird, verlangt auch nach entsprechender regelmäßiger Aufmerksamkeit. Damit ist man zu Beginn schnell überfordert und es besteht die Gefahr, daß man die Praxis schnell vernachlässigt, weil man sie als zu komplex und zeitintensiv erachtet.

Hat man ein besonderes Verhältnis zu einem Gott oder einer Göttin und möchte dieses aufbauen und pflegen, spricht nichts dagegen, dieser Gottheit Platz auf dem Altar oder Schrein („Sacrarium“) einzuräumen. Wahlloses Anhäufen aller möglichen Götterbilder ist jedoch nicht zielführend! Mit der Zeit wird sich von selbst herauskristallisieren, mit welchen Göttern und Göttinnen man eine besonders gute Verbindung hat und welche einem nicht so liegen.

Auch in der Antike hatten Römer meist nur ein, zwei Gottheiten, die ihnen persönlich besonders nahe standen und die sie auch als Figürchen in einem Beutel für unterwegs mit sich führten. An die übrigen Götter wandte man sich nur, wenn man ein konkretes Anliegen hatte oder an einem bestimmten Feiertag. Auch waren innerhalb von Sippen oder Familienverbände einige Götter als „Patrone“ dieser Familien bedeutsamer als andere, so wie die Iulier, denen Iulius Caesar angehörte, sich auf Venus beriefen, oder die Flavier auf Isis.

Gleich, zu welchem Gott man individuell betete, eines verband alle Römer im ganzen Reich: der Larenkult, der sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich gepflegt wurde (römischer Ahnenkult).

Das Lararium war selbstverständlicher Teil jedes römischen Haushaltes – wohlhabende Haushalte hatten sogar mehrere Lararien, einmal an repräsentativen Plätzen wie vor dem Haus oder in der Eingangshalle und dann im privaten Bereich wie Küche oder Schlafzimmer. Selbst in der armen Bevölkerung, die zum Teil in düsteren engen Mietskasernen ohne Tageslicht lebte und wo sich so viele Leute einen Raum teilten, daß es keinen Platz für ein aufwendiges Lararium gab, wurde der Larenkult praktiziert, und sei es nur in Form von kleinen Figürchen, die man für das tägliche Ritual an einen Platz stellte und danach wieder forträumte.

Das Lararium spielte eine so zentralen und fundamentale Rolle im römischen Cultus, daß die Lararien-Riten noch weit über das Verbot der „heidnischen Kulte“ im 4. Jahrhundert hinaus bis in die Spätantike hinein praktiziert wurden.

Mit dem Larenkult zu beginnen, ist deswegen der einfachste und beste Einstieg – er ist Grundlage allen Kultgeschehens, unabhängig davon, welche Spezialisierungen man später einschlagen möchte, oder welche Götter später besonders zu einem sprechen mögen.

Der Larenkult wird täglich zu Ehren der Ahnen und „Hausgeister“ praktiziert und die Kultpraxis ist so alltagstauglich, das sie schnell vor der Arbeit in wenigen Minuten durchgeführt werden kann, aber auch so ausgiebig wie möglich, wenn gewünscht und die Zeit gegeben ist. Praxis vor dem Lararium kann außerdem beliebig mit Praxis für Götter kombiniert und in einer kombinierten Ritualhandlung durchgeführt werden. Grundlegende römische Götter wie Janus und Vesta (die man immer einschließen sollte, egal worum es geht und egal, an wen sich das Ritual im Anschluß richtet) sind im Lararium-Ritual immer schon enthalten, da sie fester Teil des Ritus sind. Es ist vollkommen unproblematisch, den Ritus nach Bedarf auf andere Götter zu erweitern. Auch werden neben den Laren immer auch die Penaten am Lararium einbezogen.

Ein einfaches tägliches Ritual vor dem Lararium, das ein guter Einstieg in die Kultpraxis ist und hilft, sich an die regelmäßige Interaktion mit der römischen Götter- und Geisterwelt zu gewöhnen, haben wir hier auf unserer Seite zusammengestellt. Da die darin zitierten lateinischen Anrufungen authentisch sind und das Ritual auch im Ritus Romanus (d.h. capite velato, mit verhülltem Haupt) durchgeführt wird, hilft es auch, daß der Anfänger schnell ein Gefühl für die römische Kultpraxis bekommt. Nicht jeder, der aus christlich sozialisiertem Hintergrund stammt oder vorher einer anderen Religion (wie dem Buddhismus oder einer neuheidnischen Strömung) angehört hat, fühlt sich sofort wohl dabei, mit verhülltem Haupt auf Latein zu den Göttern zu sprechen – auch das will geübt sein, bis es sich natürlich anfühlt und zu einer selbstverständlichen Handlung wird.

Muß ich Latein können, um den Cultus zu praktizieren?

Lateinische Sprachkenntnisse sind keine Voraussetzung, aber sie helfen enorm. Die Rituale müssen nicht zwingend in Latein durchgeführt werden, sondern die Anrufungen können auch in der Muttersprache durchgeführt werden, sofern sie originalgetreu übersetzt wurden. Es wird jedoch davon ausgegangen, daß Latein die „natürliche Sprache“ der römischen Götter ist, in der sie am einfachsten und besten angesprochen werden, weil das die Kommunikation sehr erleichtert, und weil die Götter Latein mögen.

So sollte man zumindest versuchen, die Anrufungen auf Latein vorzutragen (die Aussprache ist nicht schwierig) und sie danach, um sie für sich selbst besser verständlich zu machen, noch einmal in der Muttersprache zu wiederholen. Die erste Fassung ist damit für die Götter, die zweite für sich selbst. Nach einiger Zeit wird man feststellen, daß man die Bedeutung so verinnerlicht hat, daß einem die lateinische Fassung genügt. Es ist natürlich viel schöner, wenn man auch versteht, was man dort sagt und es nicht nur dahergesagte Worte in einer fremden Zunge sind (ähnliches gilt zum Beispiel für japanische Rezitationen im Buddhismus, die für einen selbst einfach bedeutungsvoller werden, wenn man sie versteht, als wenn es nur auswendig gelernte Laute sind).

Neben der praktischen Komponente sind lateinische Sprachkenntnisse enorm hilfreich beim Quellenstudium. Viele antike Quellen sind erhalten, einige existieren merkwürdigerweise bis heute nicht in vollständigen Übersetzungen, sind aber auf Latein erhältlich. Auch ist es natürlich faszinierender, die alten Schriften in der Originalsprache zu lesen, in der sie geschrieben wurden, anstatt in einer (oft seltsam und verschnörkelt-altbacken klingenden) deutschen oder englischen Übersetzung (gleiches gilt für unseren Geschmack auch für moderne englische Romane, die wir persönlich lieber im Original als in einer deutschen Übersetzung lesen).

Auch helfen lateinische Sprachkenntnisse beim Lesen von Inschriften in Ausstellungen und archäologischen Parks. Generell ist die Lateinische Sprache – als eine Quellensprache dieser Religion – sinnvoll (einige alte Römer schrieben allerdings auch auf Altgriechisch, was das „Latein“, d.h. die Gelehrtensprache vor allem zur Zeit der Republik war, aber diese sind zumindest oft auch in lateinischen Übersetzungen erhalten). Altgriechisch zu können, ist natürlich noch einmal ein ganz besonderer Bonus, aber schon sehr speziell. Wir müssen zugeben, daß unsere Sprachkenntnisse so weit nun auch nicht gehen, was nicht heißt, daß es nicht interessant sein kann, diese Sprache irgendwann einmal zu erlernen, einfach nur aus Spaß an der Freude. 😉

Nicht zuletzt wird der Cultor feststellen, sobald er beginnt, sich in rekonstruktionistischen Kreisen zu bewegen (wie in Mailing-Listen und Foren oder in privatem Email-Verkehr mit erfahrenen Cultores), daß oft ganz selbstverständlich vom Lateinischen Gebrauch gemacht wird. Anreden und Grundfloskeln im Schriftverkehr werden gerne auf Latein geschrieben, genau wie man sich einen römischen Namen gibt, der den römischen Namenskonventionen und -regeln entsprechen und mit dem man sich innerhalb dieser Kreise anredet.

Darüber hinaus werden gerne ganze Diskussionen auf Latein geführt, oder man stellt sich zumindest auf Latein vor. Der Rekonstruktionismus ist eben nicht nur bemüht, römische Kultur und Religion aufleben zu lassen, sondern betrachtet auch die Sprache als lebendigen und wichtigen Baustein. Hier wird Latein vor allem auch nicht als trockene, tote Sprache wie in der Schule praktiziert, sondern es wird angestrebt, sie als lebende praktische Umgangssprache zu beleben – eben auch, weil sie so universell und eigentlich nicht sehr schwer ist, die Grundlage vieler modernen Sprachen bildet und von Sprechern unterschiedlichster Sprachen gleichermaßen gut zu lernen ist – und es viel sinnvoller ist als z.B. Kunstsprachen wie Esperato zu verwenden.

Auch hier gilt: wer kein Latein kann, ist nicht ausgeschlossen (lateinische Anreden und Floskeln in Briefen sind aber auch nicht allzu schwer zu erlernen), aber wer Latein kann, dem erschließt sich definitiv mehr und er hat viel mehr Möglichkeiten, den römischen Weg in seiner ganzen Bandbreite zu studieren.

Werden noch andere Sprachkenntnisse empfohlen?

Wer sich mit anderen Cultores oder sogar den bestehenden Gruppen und Organisationen vernetzen will, ist gut beraten, auch Englisch zu beherrschen. Da der Cultus in vielen Ländern praktiziert wird und eine internationale Bewegung ist (analog dem römischen Reich, das sich über Europa, Nordafrika und den Nahen Osten erstreckte), wird als heutige Umgangssprache oft der Einfachheit halber Englisch gewählt.

Neben Latein und Englisch ist aber auch Italienisch weit verbreitet. Überhaupt ist die Cultus-Gemeinschaft recht polyglott, viele verstehen auch etwas Deutsch, Französisch oder Spanisch, vor allem Anhänger aus dem osteuropäischen Raum (wie in Pannonien, heute der Raum Ungarn bis Tschechien, wo es eine sehr aktive und rege Gemeinschaft von Cultores gibt).

Viele antike Schriften sind nur in englischen Übersetzungen erhältlich. Auch gibt es im englischen Sprachraum sehr viel interessante Sekundärliteratur rund um das Thema. Zwar gibt es auch hervorragende deutsche Bücher, gerade aus dem akademischen Bereich, aber wer kein Englisch beherrscht, muß auf viele wichtige und gute Bücher und Websites verzichten.

Warum ist dieser Blog auf Deutsch? Würde er auf Englisch nicht viel mehr Interessierte erreichen?

Diese Frage beantworten wir hier unter „allgemeine Fragen zum Blog“, da sie nicht Cultus-spezifisch ist.

Wo finde ich andere Praktizierende, mit denen ich mich austauschen kann?

Hier ist, wie in unserer modernen Zeit üblich, das Internet die beste Anlaufstelle. Gruppen zum unverbindlichen Austausch finden sich unter anderem auf Facebook, wie zum Beispiel die geschlossene Gruppe Cultus Deorum.

Die älteste und bezogen auf die Mitgliederzahl über die Jahre hinweg, größte Organisation ist sicherlich Nova Roma, die seit rund 20 Jahren besteht und eine umfangreiche informative Website unterhält. In den letzten Jahren führte allerdings das destruktive Verhalten der beiden leitenden Personen in dieser Gruppe (Cn. Iulius Caesar and L. Cornelius Sulla Felix) dazu, daß die rechtliche Körperschaft (Nova Roma, Inc. mit Sitz in Maine USA) im Sinne der Gruppierung, so wie sie gedacht war, nicht mehr wirklich funktionsfähig ist (Wahlen sind nicht mehr möglich, Entscheidungen liegen brach, das Vermögen wurde für interne rechtliche Konflikte zwischen den Leitern und einem Großteil der Mitglieder eingesetzt etc.). Im Zuge dieses Konfliktes haben sich 300 Personen von NR unter Führung der ältesten und einflußreichsten Mitglieder zur Free Nova Roma Community/NR non-corp zusammengeschlossen, um die Lähmung durch die in der Körperschaft geführten Streitigkeiten zu überwinden und wieder an der ursprünglichen Idee von NR anzuknüpfen.

Es gibt zahlreiche kleinere Organisationen, die auf ihren Websites gute Informationen zusammengetragen haben. Leider sind die meisten davon nicht sonderlich aktiv, ihre Seiten können aber trotzdem zur Kontaktaufnahme und zum Einlesen genutzt werden. Hier sind besonders die Seiten der Societas Via Romana zu nennen, die in ihrer Rubrik „The SVR’s Collegia“ einige ausgezeichnete und lesenswerte Informationen zusammengestellt hat. Es gibt auch einige sehr gute private Blogs von Cultores wie „Religio et Pietas“ (dessen Autor auch in den Facebook-Gruppen anzutreffen ist). Neuerdings wieder sehr aktiv und mit einer neuen Website am Start ist Res Publica Romana.

Leider stellt die Religio Romana innerhalb der heutigen heidnischen Szene eine Nische dar – für uns unverständlich, da die römische Religion uns hier, in den ehemaligen nördlichen Provinzen viel näher steht als zum Beispiel Wikingerkulte und eigentlich die am besten mit Quellen belegte vorchristliche Religion überhaupt. Leider ist sie im Internet nicht sehr strukturiert und es gibt auch keine zentrale Anlaufstelle oder ein zentrales Forum (weder auf Deutsch noch Englisch). Cultores sind deswegen zwar bisweilen in traditionsübergreifenden Foren zu finden, das meiste läuft jedoch über persönliche Kontakte, die sich – aufgrund der Überschaubarkeit der Szene – schnell ergeben.

Unsere Website ist die größte deutschsprachige Website für römischen Rekonstruktionismus (und eigentlich auch größer als jede englischsprachige Seite, die wir kennen), so Ihr hier auf jeden Fall schon einmal einen guten Einstieg findet, da wir uns auch immer bemühen, einsteigerfreundliche Artikel zu schreiben, die Euch bei Euren ersten Schritten in die lohnenswerte Welt der polytheistischen römischen Religion helfen! Wenn Ihr beginnt, die Grundlagen zu praktizieren (wie das tägliche Ritual am Lararium), werdet Ihr schnell feststellen, ob diese Art der Religionspraktik etwas für Euch ist oder nicht (Rekonstuktionismus, unabhängig von der Tradition, liegt nicht jedem) oder ob der Cultus Deorum genau das ist, was Ihr immer gesucht habt.

Wie baue ich mir ein Lararium oder Hausschrein?

Unsere Anleitung zum Einrichten eines Larariums findet Ihr hier.

Finde ich irgendwo Rituale für Einsteiger, mit denen ich anfangen kann?

Eine solide Grundlage für den Einstieg bietet das tägliche Morgenritual vor dem Lararium, sowie einfache Rituale beim Betreten und Verlassen des Hauses. Wir haben sie hier zusammengestellt, samt einer Einleitung, sowie vielen Tipps und Tricks und praktischen Hinweisen für die Durchführung eines Rituals.

Welche Feiertage muß ich beachten?

Wer im alten Rom aus beruflichen Gründen nicht viel Zeit hatte, sich der religiösen Praxis hinzugeben, war zumindest bemüht, an den Iden, Kalenden und Nonen ein kurzes Ritual durchzuführen.

Eine gute Idee für einen Feiertag: Ein Ausflug zu einem römischen Tempel (Bergheiligtum auf dem Calmont, Mosel, Oktober 2013)

Wessen Zeit es erlaubt, der sollte – gerade zu Beginn, zur Eingewöhnung und zur Erlangung von Routine – ein tägliches kleines Ritual vor dem Lararium durchführen. Das ist in wenigen Minuten möglich und kann sogar noch vor der Fahrt zur Arbeit erledigt werden.

Für alle wichtigen großen und auch kleineren Gottheiten hat der römische Kalender feste Feiertage vorgesehen, an denen man ihrer gedenkt. Für die größeren Götter gibt es ein- oder auch mehrtägige Feste.

Das größte römische Volksfest waren hierbei die Saturnalien zu Ehren des Gottes Saturn Mitte Dezember, bei denen man Freunde besuchte, mit der Familie zusammen war und sich gegenseitig Geschenke gab, Bäume mit Lichtern geschmückt wurden, aber auch Spiele abgehalten wurden und an einem Tag Sklaven und Herren die Rollen tauschten (ja, das römische Weihnachten, aber gekreuzt mit Rheinischem Karneval).

Für nahezu alle bekannteren Götter gibt es diese größeren Feste, die sich geradezu als Termine anbieten, um sich zumindest einmal im Jahr mit jedem dieser Götter zu beschäftigen.

Nicht alle Ehrentage und alle Feste wurden von allen Römern praktiziert (dann wäre man aus dem Feiern gar nicht mehr herausgekommen und das öffentliche Leben wäre zusammengebrochen). Tatsächlich hatten viele aus beruflichen Gründen gar nicht die Zeit, ständig irgendwelche Feste zu feiern. Viele Feste wurden ausschließlich in der Stadt Rom begangen und waren für die Provinzen unerheblich. Andere wurden nur auf dem Land oder in den Provinzen gefeiert. Deswegen waren die Festia auch keine offiziellen Feiertage, sondern man feierte das, was einem persönlich wichtig war, oder was Tradition in der Familie oder im Umfeld hatte, und ignorierte das, wozu man keine Zeit hatte, oder was keine große Rolle für einen selbst spielte. Einige Feste, wie die Saturnalien, waren jedoch riesige Volksfeste, an denen nahezu jeder teilnahm, bis hin zu den Sklaven – ja sogar Christen wurden in alter Zeit von ihren heidnischen Mitbürgern dazu eingeladen und nahmen gerne daran teil (was die Kirche schließlich dazu veranlaßte, den Geburtstag des Sonnengottes Sol Invictus am 25. Dezember mit der Geburt Jesu zusammenzulegen, um ihnen einen eigenen Grund zu geben, an diesen Tagen zu feiern).

Wir haben eine Übersicht über alle römischen Feste in unserem Kalender zusammengetragen. Welches Fest man persönlich feiert oder welchen Gottes man an dessen Ehrentag gedenkt, bleibt einem selbst überlassen. Die großen Feste (daran zu erkennen, daß sie auf „-alia“ enden) dazu zu nutzen, sich an diesem Tag gezielt mit der zu ehrenden Gottheit zu befassen, ist ein guter Tipp für Einsteiger und bietet eine Möglichkeit, sich mit auch unbekannteren Göttern vertraut zu machen.

Eine „Verpflichtung“, das eine oder andere Fest einzuhalten, gibt es jedoch nicht – die Römer waren da sehr pragmatisch und diese Religion ist entsprechend alltagstauglich.

Sind all diese Rituale authentisch und uralte Überlieferungen aus dem Alten Rom?

Als römische Rekonstruktionisten sind wir an einer möglichst authentischen Praxis interessiert und betreiben intensives Quellenstudium, anstatt uns leichtfertig ein Ritual auszudenken, das „römisch daherkommt“. Natürlich müssen Lücken in der Überlieferung (die es selbst bei den so „schreibwütigen“ Römern gibt, die uns schriftliche Zeugnisse und Bildquellen wie niemand sonst hinterlassen haben) aufgefüllt werden, aber auch hier wird eine möglichst authentische Annäherung an ein Thema versucht, anstatt sich aus dem neuheidnischen Fundus zu bedienen und irgendwelche Götter-Anrufungen einfach auf Latein zu übersetzen.

Da darüber in der römisch-rekonstruktionistischen Gemeinschaft Konsens herrscht, wurden im Laufe der Zeit einige grundlegende Rituale, für die es keine oder nur fragmentarische Quellen gibt, entwickelt und zur gängigen Praxis. Hierbei sind überlieferte Quellen, auch wenn es nur einzelne Zeilen oder Formeln sind, so weit wie möglich eingebunden und die Handlungsweisen im Ritual (wie Libation und Adoratio) entsprechen den Beschreibungen und Überlieferungen, wie man sie aus anderen Kontexten in alten Quellen findet. Als Rekonstruktionist ist man sich jedoch immer der Tatsache bewußt, daß man „Authentisches“ zum Teil durch „Rekonstruiertes“ ergänzen muß. Niemand käme jedoch, im Gegensatz zu manch neuheidnischen Strömungen, die sich auf „den uralten Glauben ihrer vorchristlichen Ahnen“ berufen, auf die Idee, die rekonstruierten Teile eines Rituals als „uralte, überlieferte Tradition“ zu verkaufen, sondern man ist sich der Herkunft jedes Teils eines Rituals bewußt und auch der Quellen, aus denen die erhaltenen Teile stammen.

Es ist grundsätzlich möglich bestimmte Rituale oder auch Texte, Gebete, Formeln etc. zu rekonstruieren, also orientiert an dem, was wir überliefert bekommen haben zu erschaffen und mit gutem Grund davon auszugehen, das es etwas sehr ähnliches gegeben haben mag. Zwei Beispiele können den Ansatz, der dahinter steht vielleicht veranschaulichen:

Wir benutzen Statuen von Göttern, in einem Lararium oder Sacellum und verwenden dafür ein Ritual zur Invokation des Numens dieser Gottheit. Also ihr wird die Statue angeboten und sie rituell gebeten ihre Präsenz in diese hineinzugeben. Es gibt keine direkten ausführlichen Vorlagen aus den Quellen, ob dies von jedem durchgeführt wurde und auf welche Weise. Wir kennen aber magische Praktiken aus der Zeit, Papyri mit magischen Texten usw. die zeigen, daß es die Vorstellung sehr wohl gab, solche Präsenzen in Objekte – auch Statuen – hineinzurufen. Dies waren natürlich Praktiken, die außerhalb der offiziellen Religion angesiedelt waren – Magie galt generell als superstitio, wurde aber natürlich dennoch genutzt – aber sie belegen den Gedankengang eines Hineinrufens einer Gottheit in eine materielle Manifestation, resp. die Idee das die Gottheit ihr Numen in ein solches Objekt geben kann. Da sich auch solche Praktiken und Vorstellungen nicht völlig losgelöst vom generellen Verständnis der damaligen Zeit entwickelt haben, gerade Magie immer versuchte etwas zu bewirken, also dann auch Elemente nutzte, die im Kontext der Zeit zumindest als wirksam erachtet wurden, gibt es gute Gründe anzunehmen, das es diese Weihung und Invokation auch in anderen – nicht esoterischen, magischen – Kulten gab. Die Verbindung von Statuen als Manifestation einer Gottheit in ihrem Tempel und die Vorstellung des Numen-Konzeptes macht es sehr wahrscheinlich, das diese in einer bestimmten Weise zusammenhingen.

Also haben wir die Fragestellung, ob es eine solche Praxis gab und Hinweise, das dem wahrscheinlich so wahr. Das bringt uns zum nächsten Schritt, zu sehen wie sich dies umsetzen läßt, da wir keine konkreten tradierten Ritualtexte diesbezüglich haben. Wir kennen aber eine Überlieferung, die dem sehr nahe kommt, nämlich die dedicatio, inauguratio and consecratio von Tempeln. Das sind rituelle Formeln und Elemente, die sich zwar in der Regel auf den Staatskult beziehen, aber auch hier gilt: dieser war zwar eine spezifische Ausformung der Religion in damaliger Zeit, ist aber nicht in einem Vakuum entstanden, was wiederum die Annahme plausibel macht, das diese oder ähnliche Strukturen, Ideen und Handlungen auch Teil der Kulte waren, die man in nicht-öffentlichen Tempeln oder auch zu Hause durchführte. Wenn man nun das, was man aus einem ähnlichen Kontext noch tradiert hat mit der Intention verbindet, einen Aspekt in einem rituellen Rahmen zu rekonstruieren, der diesem Kontext sehr nahesteht, dann kommt man damit der wahrscheinlichen historischen Ausformung so nahe, wie irgend möglich.

Wir können aber auch einen Schritt weiterdenken und vermuten, da diese Invokationen nicht groß in den Quellen erscheinen, daß es wohl nicht unbedingt nötig war, in jede Statue die man im Lararium aufstellte auch rituell das Numen zu invozieren und das sich der normale Zeitgenosse von damals darum vielleicht nicht groß gekümmert hat. Das Opfern vor dieser Darstellung der Gottheit dürfte vielleicht Grund genug gewesen sein, zu hoffen, das sie diese Präsenz zeigt – vielleicht hat man sich darüber auch gar keine Gedanken gemacht. Das wir dies heute tun, liegt an der Besonderheit unserer Situation. Damals lebte man die Religion vor dem Hintergrund der oralen Tradition und essen, was man als Kind von den Eltern gelernt hatte und heute muss man sie sich mit akademischem Quellenstudium erarbeiten, um sie wieder leben zu können. Aus dem Grund sind bestimmte Fragestellungen für den heutigen römischen Cultor auch von Relevanz, die einem normalen Bürger damals, einem Handwerker, oder Bauern, der einfach das tat, was er in seiner Familie gelernt hatte, gar nicht groß in den Sinn kamen. Es verhält sich quasi so, wie mit theologischen Fragestellungen, über die man heute dicke Bücher schreiben kann, die aber dem normalen Christen weder geläufig sind, noch interessant erscheinen mögen. Wir müssen heute sozusagen religiöse Fachleute sein, weil wir nicht in dieser Religion aufgewachsen sind.

Es gäbe andere Beispiele, die dieses rekonstruktionistische Vorgehen beleuchten, wie etwa der Ritus, den wir an Geburtstagen durchführen. Wir haben auch dazu keine detailierten Vorlagen überliefert, die Rekonstruktion für diesen privaten Rahmen basiert deswegen wieder auf etwas, was dem Anliegen, um das es uns geht, sehr nahe kamen, in diesem Fall z.B. auf Inschriften, die uns zeigen, in welcher Form die Fratres Arvales solche Riten und Gebete zu Ehren des Kaisers an seinem Geburtstag machten etc..

Also darf man den Ritus den wir heute nutzen durchaus als im authentischen Sinne verstehen und davon ausgehen, daß die Römer sehr wahrscheinlich etwas ähnliches auch im privaten Rahmen durchgeführt haben. Rekonstruierte Riten, Gebete etc. sind entsprechend etwas, was aufgrund der Quellen in seiner Gesamtheit als sehr wahrscheinlich gelten darf, im Detail (exakte Formulierung usw.) nicht unbedingt so gewesen sein muss, aber wohl von einem Römer der damaligen Zeit in seiner Intention wiedererkannt werden würde. Weiter von einem völlig freifliegenden religiös-rituellem Verständnis kommt man heute nicht weg und näher an das, was historisch gewesen ist, kommt man nicht heran. Mit jeder neuen Quelle jedoch, die man entdeckt oder auswertet, haben wir grundsätzlich die Chance einen weiteren Schritt näher an diese historische Wirklichkeit zu kommen, was der eigentliche Sinn der rekonstruktionistischen Herangehensweise ist.

Wie beim Weihen von Götterstatuen und -figuren, in die die betreffende Gottheit invoziert werden kann, gibt es auch keine römischen Quellen, die ein vollständiges Ritual zur Praxis am Lararium aufführen. Das Lararium, als Teil des persönlichen Ahnen- und Götterkults einer Familie, ist Teil der Sacra Privata, in die es keine staatliche Einmischung gab und jedermanns Privatsache war. Vorschriften von offizieller Seite entsprechen deswegen nicht gängiger römischer Religionspraxis, zumindest nicht im Bezug auf den Privatkult (der öffentliche Staatskult hingegen war detailliert geregelt und es finden sich auch schriftliche Zeugnisse, Regelungen und Beschreibungen).

Es gibt jedoch auch hier zahlreiche recht detaillierte Beschreibungen religiöser Alltagspraxis (u.a. von Cato) und besonderer Aspekte (wie über die Auspizien, z.B. von Cicero), sowie viele Anrufungen oder Teile von Anrufungen diverser Gottheiten, die uns erhalten geblieben sind. Daraus, kombiniert mit den Informationen über das „weltliche“ Leben, Denken und Handeln des normalen Bewohners des römischen Reichs, kann man auch in diesem Kontext religiöse Praktiken entwickeln, von denen man mit gutem Gewissen sagen kann, daß sie zumindest annähernd dem entsprechen dürften, was seinerzeit gängige Praxis war.

Viele der auf dieser Seite aufgeführten Rituale sind teil-rekonstruiert, entspringen aber nicht der freien Phantasie von ein paar „Römerfans“, sondern unter anderem von Gnaeus Cornelius Lentulus, einem der erfahrensten Cultores der heutigen Zeit (der Latein und Altgriechisch fließend spricht und an der ältesten Universität Ungarns lehrt) aufgrund der geschilderten Verfahrensweise anhand der Quellen rekonstruiert worden und können als „annähernd authentisch“ betrachtet werden.. Im römischen Rekonstruktionismus ist also gelebte Religion, persönliche Spiritualität und akademische Forschung untrennbar miteinander verbunden

Als römischer Rekonstruktionist kann man sie guten Gewissens durchführen in dem Wissen, daß sie die Laren und Götter erfreuen werden.

Man sollte nur nicht der Illusion erliegen, ein solches rekonstruiertes Ritual wäre ein „uraltes, authentisches überliefertes Wissen unserer Ahnen“ oder es gar Unwissenden als solches verkaufen!

Im römischen Rekonstruktionismus fährt gut man mit einer gesunden Mischung aus wissenschaftlichem Ansatz, Quellenstudium, Logik und Fingerspitzengefühl. Nicht zuletzt hilft der Austausch mit der internationalen Gemeinschaft, in der die wichtigsten Rituale rekonstruiert und entwickelt wurden und allgemein einheitlich praktiziert werden, bevor man anfängt, sich etwas auszudenken, das man „römisch“ findet, wie man es aus Film und Fernsehen kennt… dagegen spricht zwar auch nichts, aber man muß sich darüber im Klaren sein, daß man in diesem Moment den Rekonstruktionismus verläßt und in die oft trüben Gewässer von Revivalismus und Neuheidentum gelangt.

Hallo zusammen,

mal eine Frage praktischer Natur:

Wenn man bei einem Ritual Wein und Brot opfert (wie z. B. bei NovaRoma beschrieben), kommt das dann eigentlich in dieselbe Patera? (Das erscheint mir irgendwie als ungut, denn das Opferbrot würde sich mit dem Wein ja vollsaugen. Und da das Brot ja 1 – 2 Stunden liegen bleiben sollte, wenn ich das richtig verstanden habe…)

Wäre es gegen den Ritus, zwei Paterae zu verwenden?

Vielen Dank schon mal!

LikeLike

Wir opfern Speisen und Wein/Milch immer getrennt und jeder den wir kennen, macht es ebenso. 🙂

LikeLike

…hmmm. Wie ist das „getrennt“ gemeint – im Ritual entweder nur ein Weinopfer oder nur ein Brotopfer? Oder in getrennte Paterae?

LikeLike

Du hast doch oben explizit gefragt, ob alle Opfergaben in dieselbe Patera kommen und mein „getrennt“ bezog sich dementsprechend darauf.

Wieso sollte man in einem Ritus die Opfergabe auf eine Art beschränken? Man opfert, was man den Göttern opfern möchte und grundsätzlich besteht eine Opfergabe immer darin, etwas den Göttern zukommen zu lassen.

Man kann eine Libation auf den Boden machen, man kann eine Libation auf einem Altar machen, man kann Speisen opfern, indem man sie in einem Tempel opfert und liegen lässt, bis die Tiere sie fressen, man kann sie verbrennen und zu den Göttern aufsteigen lassen, man kann sie vergraben und verrotten lassen (bei Göttern der Unterwelt), man kann sie opfern und auf dem Altar liegen lassen und später selber verzehren, als Zeichen um mit und für die Götter zu speisen etc..

Man kann dabei soviele Gefässe für die Opfergaben verwenden, wie es sinnvoll erscheint.

LikeLike

Ich Grüße euch liebe Cultor,

ich beschäftige mich seit circa einem Jahr mit dem Neopaganismus, was zuerst aus historischen, anschließend aus religiösen Gründen der Fall war. Besonderes interessant finde ich den Cultos Deorum, sowie das Asatru, da sich beide auf die Religion unserer Ahnen beziehen. Was mir am Cultos Deorum gefällt ist die große Offenheit gegenüber anderen Kulturen und due Zahlreichen Quellen, welche es ermöglichen möglichst genaue Riten abzuhalten Allerdings bleiben viele Fragen offen:

1. Es existieren im Asatru wenige Quellenangaben, was einem allerdings großen Freiraum in der Gestaltung der Religion ermöglicht.

Dieß scheint mir beim Cultos Deorum etwas „starr“ zu sein. Muss man alle Riten komplet und ohne Fehler bzw. ohne Freiraum ausgeführt werden, um den Göttern nicht zu zürnen?

Man sagte mir, dass Wotan, Thunar, etc. keine direkte Verehrung verlangen? Wie ist das bei den römischen Göttern?

Zudem wurde oft Argumentiert, das die römischen Götter zornig und eifersüchtig sind( Jupiter: strenger Göttervater,Juno: eitle Königin)? Und ist die Beziehung zwischen den Göttern und Menschen praktischer oder persönlicher Natur? Ich entschuldige mich für diese Bombardierung an Fragen.🤗 Vale!🕊

LikeGefällt 1 Person

Salve adventor,

drei kleine sprachliche Korrekturen vorweg:

„Ich Grüße euch liebe Cultor (…)“

Da wir mehrere sind, heißt es für den Plural „cultores“

„ich beschäftige mich seit circa einem Jahr mit dem Neopaganismus, was zuerst aus historischen, anschließend aus religiösen Gründen der Fall war. Besonderes interessant finde ich den Cultos Deorum, sowie das Asatru, da sich beide auf die Religion unserer Ahnen beziehen. Was mir am Cultos Deorum gefällt ist die große Offenheit gegenüber anderen Kulturen und due Zahlreichen Quellen, welche es ermöglichen möglichst genaue Riten abzuhalten Allerdings bleiben viele Fragen offen:“

Es heißt Cultus Deorum: cultus, Nomen, Maskulinum, U-Deklination, Nominativ Singular von cultus, die Lebensweise, in unserem Zusammenhang aber – die Verehrung.

Vale ist Singular – wenn an mehrere Personen gerichtet: valete. Gleiche Regeln wie für Salve/Salvete.

Ok, zu Deinen Fragen:

„1. Es existieren im Asatru wenige Quellenangaben, was einem allerdings großen Freiraum in der Gestaltung der Religion ermöglicht.

Dieß scheint mir beim Cultos Deorum etwas „starr“ zu sein.“

Im Gegensatz zu dem, was im sog. Neuheidentum usus ist und durchaus – Deine Formulierung bestätigt das ja – als etwas Positives angesehen wird, ist es in der römischen Religion in der Tat so, daß traditionelle Strukturen, Formeln und Riten ein besonderes Gewicht haben. Für die Römer war das Altehrwürdige, das Traditionelle, der alte Brauch, die vererbten Sitten (Mos Maiorum) das, was letztlich Wahrheit konstituiert, etwas ist wahr, weil es alt, weil es traditionell ist, es hat sich bewährt und sollte deswegen nicht geändert werden. Das war der Grund, warum es ganz zu Anfang Schwierigkeiten gab neue Kulte, wie die Mysterienkulte zu akzeptieren, es war mit ein Grund, warum das Christentum – im Gegensatz zum Judentum, welches als alte Religion von den Römern respektiert wurde – zuerst massive Vorbehalte und Ablehnung erfuhr. Es ist im übrigen auch der Grund, warum etwa bei Vertretern des traditionellen Katholizismus die liturgischen Neuerungen des Zweiten Vatikanums abgelehnt werden, die römische Sichtweise ist dort immer noch gültig.

Das, was Du als „etwas starr“ empfindest, war für die Römer der alten Zeit jedoch der Garant für den Pax deorum – den Frieden mit den- und das gute Verhältnis zu den – Göttern. Die Tatsache das wir – im Gegensatz zu so gut wie allen anderen paganen Traditionen – eine sehr gute Quellenlage haben, versetzt uns in die einmalige Situation, daß wir ziemlich gut wissen – auch wenn dieses Wissen leider nicht lückenlos ist – was in der alten Religion wichtig war, welche Elemente tragend waren und wie diverse Situationen gehandhabt wurden. Der eigentliche Freiraum ergibt sich somit innerhalb dieser bekannten, traditionellen Strukturen, weil diese historisch belegt den Zugang, die Verbindung zu jenen schaffen, die uns vorausgegangen sind, zu den Menschen, auf die wir uns als Cultores heute beziehen. Es bindet uns an bestimmte Formen, aber es bindet uns eben auch ein in etwas was größer, älter und umfassender ist, als das, was wir heute tun – und sind. Wir empfinden Tradition, die als solche erkennbar durch die Zeiten hindurch belegt ist, deswegen nicht als Korsett, das uns einschränkt (wie es oft viele Neuheiden empfinden, die sich der römischen Tradition nähern, so wie Du wohl auch), sondern im Gegenteil als stabilen Grund und Boden, auf dem wir heute etwas authentisches aufbauen können, das sich einfügt in die Geschichte dessen, was wir kennen als Roma Aeterna, das Ewige Rom, die Grundlage unserer heutigen Kultur, unseres Rechts und über die Vermittlung der späten sacra publica, den traditionellen römischen Katholizismus, auch unsere Religion bis heute.

„Muss man alle Riten komplett und ohne Fehler bzw. ohne Freiraum ausgeführt werden, um den Göttern nicht zu zürnen?“

Du vermischt hier zwei unterschiedliche Dinge. Ja, man muss die Riten komplett (und nicht nur teilweise, abgebrochen, unvollständig…) durchführen, wenn man sie einmal begonnen hat. Zumindest, wenn man möchte, daß sie als ernsthafter Kontakt zu den Göttern wahrgenommen werden…ja, man muss sie ohne Fehler (also ohne Verhaspler, ohne Auslassen von Worten, mit der richtigen Ansprache, mit allen Elementen etc.) durchführen. Wiederum nur, wenn man möchte, das sie als das wahrgenommen werden – von einem selber und von denen, an die man sich wendet – was sie sind: nichts weniger als die Hinwendung zu den Göttern.

Es geht hier nicht darum den Menschen, der den religiösen Kult ausübt, einzuschränken, sondern es geht um den Ausdruck des Respektes gegenüber denjenigen, denen sich dieser Mensch auf diese Weise nähert. Ein hingeschludertes, nur halb aufmerksam durchgeführtes Ritual, das mal dieses, mal jenes Element weglässt oder wieder hinzufügt, weil man es vergisst oder eben auch nicht usw. ist Ausdruck von mangelndem Respekt. Es gibt auch im gesellschaftlichen Umgang heute Regeln und auch wenn sie vielleicht nicht aufgeschrieben sind, jeder merkt, wenn sie nicht befolgt werden und das sich etwas nicht richtig anfühlt – genauso verhält es sich mit dem Cultus deorum.

Es gibt im übrigen Unterschiede in der Sacra publica und in der Sacra privata, was Freiräume betrifft. In den staatlichen Kulten galten sehr strenge Regeln, was die Einhaltung traditioneller Formen betrifft, einfach weil von der korrekten Ausübung des Cultus das Staatswohl abhing. In der Sacra privata, dem cultus domesticus, dem religiösen Leben innerhalb der Familie und im eigenen Haus, gab es grundsätzlich keine Vorgaben im Sinne einer staatlichen oder priesterlichen Aufsicht, aber es galten die alten überlieferten Traditionen.

Und zu guter Letzt: die Götter zürnen einem nicht, weil man etwa einen Ritus fehlerhaft ausführt, oder ein gelobtes Opfer nicht bringt. Aber sie werden weniger bis gar nicht geneigt sein, demjenigen ihre Gunst zu schenken, der ihnen nicht mit gebührendem Respekt begegnet oder Versprechen nicht einhält – ganz so, wie sich das im menschlichen Umgang miteinander ausdrückt.

„Man sagte mir, dass Wotan, Thunar, etc. keine direkte Verehrung verlangen? Wie ist das bei den römischen Göttern?“

Wir wissen so gut wie nichts über die germanische Religion, wie sie ausserhalb der nordischen Länder praktiziert wurde und was wir über die nordische Form der germanischen Religion wissen, ist überliefert durch christliche Mönche, die obgleich sehr gelehrt und gebildet auch nur noch zusammenfassten, was ihnen bekannt war, obwohl sie selber den Regeln dieser Religion nicht mehr folgten.

Das römische Verständnis der Götter besagt nicht, daß diese Verehrung verlangen, sondern dass sie uns einerseits grundsätzlich wohlgesonnen sind und – in alter Zeit – Teil des Staates waren, sie wurden angesehen als Bürger Roms. Als solche hatten sie Rechte und Pflichten wie jeder Bürger Roms und sie wurden gesehen als die Garanten der Macht Roms auf dieser Erde, denn solange sie ihre Opfer und den ihnen gebührenden Respekt gezeigt bekamen, ging man davon aus, daß sie Rom schützten. Insofern tut man gut daran, sie zu ehren, wenn man sich ihres Beistandes versichern möchte und ein Gott, der Opfer erhält, der von den Menschen respektiert und geehrt wird, hat dort Präsenz und Kraft wo dies geschieht…es gibt genügend Beispiele von Orten die heute verlassen sind, wo das Numen eines Gottes nicht mehr gespürt werden kann. Es ist jedoch der Mensch, der an diesen Orten verlassen zurückbleibt…

„Zudem wurde oft Argumentiert, das die römischen Götter zornig und eifersüchtig sind( Jupiter: strenger Göttervater,Juno: eitle Königin)?“

Das sind eher Vorstellungen, die auf die griechischen Mythen zurückgehen und obwohl die Römer der Ansicht waren, grundsätzlich dieselben Götter wie die Griechen zu verehren, hatten sie ein ganz anderes Verhältnis zu den Mythen, den Geschichten, die sich die Menschen über sie erzählten. Mythen spielen für das römische Verständnis der Götter so gut wie keine Rolle und sind eher Ausdruck dessen, was sich die Menschen über sie vorstellen und erzählen. Mythen sind deswegen in Rom eher auf Theaterbühnen oder in Gedichten relevant gewesen, sie waren eher Teil der Kunst, nicht der Theologie.

„Und ist die Beziehung zwischen den Göttern und Menschen praktischer oder persönlicher Natur?“

Beides. Praktisch, wenn es grundsätzlich darum geht, ein gutes Verhältnis zu ihnen zu etablieren, persönlich, wenn man zu bestimmten Gottheiten ein engeres Verhältnis als zu anderen hat.

Vale optime,

Ludovicus

LikeGefällt 1 Person

Vielen Dank,

ihre Antworten haben mir sehr geholfen. Ich bin leider noch nicht wirklich gut in Latein, was ich allerdings versuche zu ändern. Also danke für die Korrekturen!👍

LikeGefällt 1 Person

Zum Glück konnte ich meine Bitte durch meine Sprachkenntnisse sogar auf Latein formulieren. Danke für diese tolle Seite,

LikeGefällt 2 Personen

Das klingt jetzt vielleicht nach magischen Neopanganismus, aber ich denke die Gunst von Minerva bei einer zukünftigen Aufgabe zu benötigen. Kennt ihr ein einfaches Ritual um bei nach der Hilfe bei einer bestimmten Aufgabe zu bitten?

LikeLike

Hallo Viiiy, eine „Kurzform“ gibt es an dieser Stelle nicht; römische Rituale sind immer nach dem gleichen Schema aufgebaut und eignen sich für alle Arten von Anliegen und für alle Götter.

Wenn Du Dich durch dieser Seite hindurchliest, wirst Du feststellen, daß das Grundprinzip immer das gleiche ist.

Deshalb an dieser Stelle nur die Kurzzusammenfassung: wenn man eine Gottheit um Hilfe in einem bestimmten Anliegen bitten will, macht man das normalerweise im Rahmen eines „normalen“ Rituals am heimischen Lararium oder Sacellum.

Rituale für Minerva werden im Ritus Romanus, d.h. mit verhülltem Haupt durchgeführt.

Da Rituale im CDR immer nach dem gleichen strikten Muster aufgebaut sind, egal, an welche Gottheit man sich richtet (die Opfergaben und praktische Details unterscheiden sich ggfs., je nachdem an man sich wendet), ist für Minerva nun kein spezifisches Sonderritual notwendig (kann bei Gefallen und Stimmung natürlich gemäß ihrer Eigenschaften und Zuständigkeiten entsprechend ausgeschmückt werden). Wenn es aber kurz und knapp sein soll, tut es das gute, römische Alltagsritual.

Das römische Ritual im heimischen Kult beginnt mit der Anrufung von Janus und Vesta, die immer dabei sind, und der Einladung der Gottheit, an die man das Anliegen richtet. Es wird Räucherwerk entzündet und das Voropfer dargebracht, wobei man das Anliegen vorträgt.

Dann kommt der entscheidende Teil: das Schließen des Vertrages mit der Gottheit, denn dies ist die Art und Weise, in der man im CDR um göttliche Unterstützung bittet. Wie in einem irdischen Vertrag, wird die Bitte vorgetragen und bei Erfüllung ein weiteres Opfer als „Bezahlung“ in Aussicht gestellt, das dann natürlich auch eingelöst werden muß, wenn die Hilfe eingetroffen ist (erfüllt die Gottheit ihren Teil des Vertrages nicht, muß man selbst natürlich auch nicht die versprochene Bezahlung bringen).

Hierbei sollte man das Anliegen so präzise wie möglich formulieren (auch einen Zeitpunkt, bis wann es eingetroffen sein sollte und was genau Du an Hilfe erwartest).

Das Ritual endet mit der Verabschiedung in Form einer Schlußformel, mit der man die Götter sicherheitshalber um Verzeihung bittet, falls man – als fehlerbehafteter Mensch – im Ritus irgendeinen Fehler gemacht hat.

Aus antiken Texten überlieferte Opfergaben für Minerva sind Silber, Oliven und Rosmarin.

Ich hoffe, diese Infos helfen Dir weiter.

Vale!

Corvina

LikeLike

Danke. Minerva hat meine Bitte erfüllt. Meinen zwriten Teil habe ich natürlich erfüllt. Ironisch, dass ich um Hilfe in meinem Jurastudium gebeten habe was zum Großteil Recht des römischen Reiches ist und im speziellen eine Aufgabe aus dem Vertragsrecht war. Dass Götter selbst Plichten einhalten müssen, war mir neu. Ich würde gern mehr über diese (unsere) Religion lernen.

LikeLike

Nun, hier muss man ein wenig genauer formulieren. Es ist nicht so, das die Götter durch Opfer, Gelübde etc. quasi gezwungen werden können, etwas zu tun, das wäre ein magisches Verständnis der Riten und damit das, was die Römer unter „superstitio“ gefasst haben. Durch das besondere Verständnis der Götter als Bürger des Staates bestand für sie durch diese civitas die Verpflichtung (im Sinne der Erwartung der Menschen) sich für den Schutz des Staates einzusetzen – dafür gebührte ihnen Respekt und Aufmerksamkeit, sowie Opfer. Wurde diese Erwartung enttäuscht, sah man Götter als Ursprung von Übeln, die das Reich bedrohten, konnten sie aus der Gemeinschaft entlassen werden – das konnte auch heißen, das man ihren Kult verbot oder auch Tempel zerstörte, wie dies etwa beim Bacchanalienskandal der Fall war. Die Verpflichtung an sich besteht in der vertragsgleichen Form einer Bitte an die Götter, die wenn ihr entsprochen wird, mit dem angebotenen Opfer auch erwidert werden muss. Man geht vom generellen Wohlwollen der Götter aus, aber eine Pflicht einer Bitte zu entsprechen nur weil man ein Opfer anbietet, besteht natürlich nicht.

LikeLike

Nein es ist klar, dass die Götter die Bitten nicht erfüllen müssen nur weil man sie stellt. Nach unserer (römischen) Rechtsauffassung ist das erste Opfer nur eine invitatio ad offerendum. Dann erst eröffnet man die Verhandlungen. Minerva hat meine Bitte zum Glück erhört und ich habe meinen Teil auch eingelöst. Ich denke auch, dass die Götter uns wohlgesinnt sind, deswegen mache ich auch meine Rituale am Hausschrein. Es ist nur schön zu sehen wie ehrlich man den Göttern begegnen kann, wenn jeder den Teil seiner Abmachung einhält

LikeLike